为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和党的二十届三中全会精神,推广语言文字规范标准,营造乡村规范用语环境,促进文化融合,助力文化振兴。2025年7月6日,江西工程学院语言与传播学院“语润乡土,普声同行”推普实践队走进江西省新余市渝水区欧里镇昌坊村,踏上了一段充满文化韵味与实践意义的奇妙之旅。推普与非遗剪纸的相遇,碰撞出了别样的火花,韵律之美与对称之美交相辉映。

为深入挖掘传统文化魅力,助力非遗技艺传承,实践团队特别邀请中国当代非物质文化遗产剪纸项目代表性传承人——昌新保老师进行技艺分享与文化交流。昌老师深耕剪纸艺术多年,对剪纸有着深厚的情感和独到的见解。

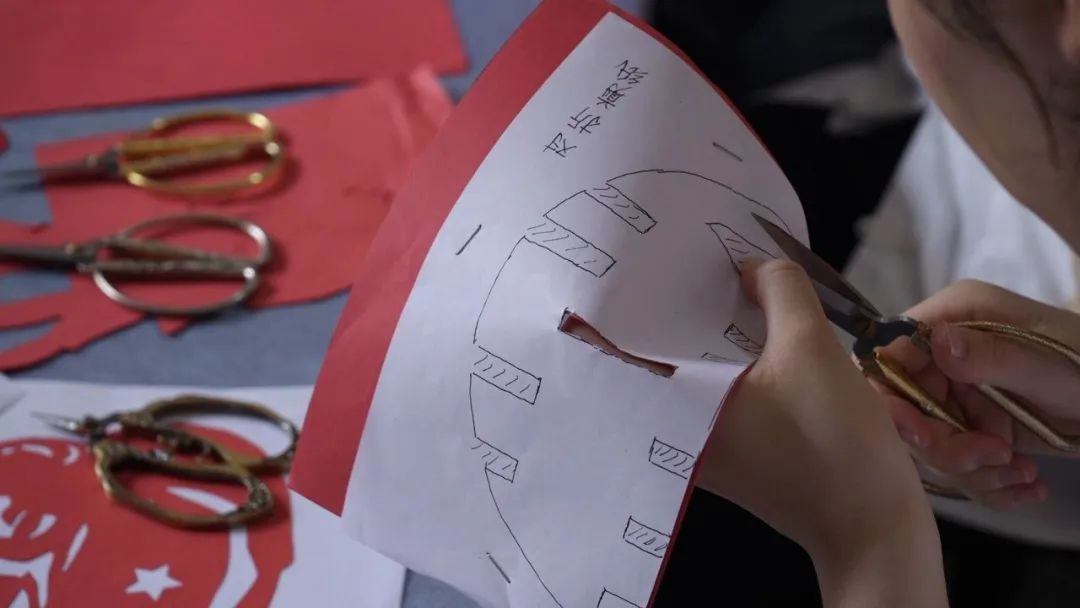

在采访过程中,昌新保老师用一口标准的普通话,以生动详实的讲解,系统阐述了剪纸艺术的历史脉络、文化价值与艺术特色。他强调:”剪纸不仅是指尖上的艺术,更是民族情感的载体与文化记忆的鲜活传承。“为让团队成员更直观感受剪纸魅力,昌老师还现场展示高超技艺,随着剪刀在红纸上灵动游走,须臾间,一幅栩栩如生的剪纸作品便呈现在众人眼前,赢得阵阵赞叹。

为更加了解当地普通话的推广情况,实践团队实地开展昌坊村普通话推广情况调查。通过问卷调查、面对面访谈等方式,了解当地不同年龄段、不同职业人群的普通话使用水平和学习需求。在调查过程中,实践队队员们发现,随着近年来推广普通话工作的不断推进,当地居民的普通话水平有了一定程度的提高,但仍存在一些有待改进的方面:部分老年群体因长期习惯使用方言,在日常交往中对普通话的运用意愿相对较低;部分青少年虽在校园环境中接受普通话教育,但在家庭及社区生活中的使用频率仍有提升空间。通过此次调查,团队不仅系统梳理了当地普通话推广的实际成效与现存问题,更为后续开展精准化、分众化的推广工作奠定了坚实基础,助力国家通用语言文字在基层更好地落地生根。

此外,实践队队员们还参观了夏布坊。走进夏布坊,一股古朴的气息扑面而来,木质织机的纹理与苎麻特有的清香,无声诉说着非遗技艺的厚重底蕴。工作人员用普通话详细地为我们介绍了夏布的制作工艺,从苎麻的种植、采摘,到纤维的提取、纺织,每一个环节都凝聚着劳动人民的智慧和汗水。

一位鬓角染霜的老师傅,手指轻抚着老织机,感慨地说道:"这织布机啊,一用就是几十年,每一道经纬都要织得密实均匀,急不得、躁不得。"她布满老茧的双手在经纱间穿梭如飞,眼神专注而坚定,仿佛在完成一场与时光的对话。

看着工人们熟练地操作着古老的纺织工具,将一根根纤细的苎麻纤维织成平整细腻的夏布。历经岁月滋养的苎麻,一经一纬织出细密均匀的夏布。从搓麻时的小心翼翼,到织布工序里梭子的轻盈游走、层层堆叠,每一织都蕴含对传统的传承。夏布纤维细腻、布纹疏朗,仍不失美观。舒适实用的非遗,让人看到穿越千年的智慧。

在参观过程中,实践队队员们与匠人们进行了交流,了解他们在工作和生活中使用普通话的情况。交流中得知,许多匠人虽习惯以方言沟通,但为了更好地传承技艺、与外界交流,摆脱非遗传承难等问题,都在努力学习普通话。队员们也与之分享推广普通话对非遗文化传播的重要意义,用生动的案例说明规范语言能够让夏布技艺走出新余昌坊,走向全国,被更多人知晓。

语言与传播学院党总支书记谢丽丽表示,推广普通话是非遗传承与创新的重要桥梁,此次“推普+非遗文化传承”活动深度融合了语言推广与技艺传承,既助力乡村民众以规范普通话讲述非遗故事,更以传统非遗技艺厚植文化认同的根基。未来我院将继续结合专业优势,持续深耕“推普实践+非遗活化”路径,让普通话成为非遗传承的清晰“声线”,让非遗化作推普落地的生动“注脚”,在乡村中织就语言与文化共兴的崭新图景。

此次“推普下乡”活动通过“讲、传、习、悟”多维融合,不仅提升了乡村群众的普通话交流水平,更以非遗为翼筑牢文化根基,为非遗传承注入语言传播活力,展现了青年助力文化振兴的行动力量,彰显了高校服务地方发展的责任担当。